『.』 『아저씨의 방에 꼭 한 번 다시 가 보고 싶었어요. 마치

덧글 0

|

조회 353

|

2021-06-03 14:51:58

『.』 『아저씨의 방에 꼭 한 번 다시 가 보고 싶었어요. 마치 영화 속에 나오는 환상의 세트장 같았거든요. 근데 왜 이런 곳으로?』약속이나 한 것처럼 일권의 동기들이 이봉영의 출판기념회에 나타나지 않은 것도 다 그런 이유에서였다.‘그럼 어디 적당한 곳 아는 데 있습니까?’시끌벅적한 시상식 때문에 희수는 다시 카지노로 들어왔다. 행운을 잡은 중국 여인의 표정도 궁금했고, 어마어마한 거액이 난분분하게 떠돌아다니는 요지경 도박판, 그 구조적인 생리를 알고 싶어서였다.『쉬어 가면서 하지 그래!』『자기 자신한테 분노를 느끼는 거겠지. , 저 바깥 하늘 좀 봐.』그녀는 무슨 얘긴가 싶어 귀를 기울였다.성감 마사지 방.『무드 그만 잡고 어서 결정하세요. 새드하고 블루한 노래로 갈 거예요?』여자의 가슴은 예뻤다. 반듯하게 서 있는데도 밑으로 기울어지지 않았다. 오히려 유두가 버선코처럼 곧추서 위를 향하고 있었다. 젖가슴의 곡선은 어깨와 무리 없이 연결돼 팔과 손가락까지 영향을 끼쳤다.계속 이어지는 상미의 설명에도 일권은 도무지 수긍이 가지 않는다는 얼굴로 그녀만 쳐다보고 있었다.『걱정하지 말아요. 걔는 내 작품에 잔소리할 놈이 아니니까요.』『앞으로 사람이 무서워지겠지.』그 와중에 독수리처럼 그녀의 배경과 작품 수주과정의 의혹을 노려보는 시각도 만만치 않았다. 그러나 하수지는 그런 시선에 당당했다. 그녀는 작품 계약서와 계약금이 입금된 통장을 선뜻 공개했고, 그 돈이 어떻게 쓰였지에 대한 명세서까지 낱낱이 밝혀 보는 이들을 감탄케 했다. 그 바람에 극장 건축주까지 양심적인 사업가로 세간의 칭송을 받게 되었으며, 아직 완공되지도 않은 극장건물은 젊은이들 사이에 벌써부터 예비 명소로 회자되고 있었다.막 눈을 뜬 순간, 그녀는 깜박 착각했었다. 시간을 거슬러 올라가 뉴질랜드의 썸너 별장으로 되돌아온 게 아닌가 어리둥절했었으니까.동선이 너무나 당연하다는 듯이 반문했다.그리고 나서 슬그머니 옆에 누웠다. 그런데 나란히 눕지 않고 희수와 거꾸로 누웠다.『저를 위로하기 위해서 괜히 그런

일권이 믿기 어렵다는 듯 반문했다. 처녀성의 상징과도 같은 희수가 남자와 관계했다니 쉽게 믿을 수 없는 사건이었다.그녀는 내색하지 않고 신부의 자리를 지켰다. 대신 를 제외하고 하고 싶은 모든 걸 마음껏 즐겼다.이제 그녀에게 미련은 없었다. 게다가 어제 저녁과는 상황이 달랐다. 아침이라는 환경이 우선 든든했다. 그리고 약간의 신비감을 풍기긴 하지만 냉정해 보이는 사내에게 더 이상 매달리고 싶지 않았다.『가끔 한 번씩 미치는 것도 약이 될 때가 있잖아요.』이렇게 헤어지는 건 아닌데.그는 사방을 둘러보며 갸우뚱했다.『원한다면 다 가져가도 돼.』어린애들처럼 철조망 개구멍을 빠져나온 둘은 작은 늪지대와 송림을 헤치고 서오능 뒷산을 타고 올랐다.동선이 동화조경연구소를 그녀에게 일임한 것도 다 그런 배경이 있기 때문이었다.문이 열리자, 일권은 부인의 손목을 잡고 고개를 숙였다.아무도 모르는 원시의 대지를 배회하며 규격화된 영혼에 싱싱한 삶의 에너지를 주유하고 싶은 열망이 그녀로 하여금 이 땅으로 훌쩍 날아오게 했고, 바로 이 호숫가까지 인도했는지도 몰랐다.난처한 표정으로 서 있는 크리스티의 입장을 미스 최가 대변하며 끼여들었다.『어쨌거나 잘 됐다. 오늘은 또 무슨 노가리를 풀어야 하나 막막했는데 구세주가 등장했으니 만세라도 부르고 싶은 심정이다.』희수는 그의 명령에 다소곳이 복종하며 찻잔을 움켜쥐었다. 미각을 앞세운 건 핑계에 불과했고 그의 본심은 건강에 대한 배려에 있었다.아가씨 이름이 (이름표를 보며) 신현숙 씨?『어, 상미구나. 웬일이야, 이 밤중에?』애정이 식을 대로 식어 버려 그녀는 남편에게서 아무것도 기대하지 않았다. 그러나 남편의 손은 부드러웠다. 오랜 공백에도 불구하고 그의 손길은 낯설지가 않았다. 비누거품을 전신에 도포하는 요령이며, 그것을 빙자해 그녀의 급소 구석구석을 건드려 오는 익숙한 테크닉. 그녀는 자신도 모르게 미모사 꽃잎처럼 반응해 버리고 말았다.희수는 잠깐 동안 머리를 싸매고 자신이 알고 있는 남자들을 떠올려 봤다. 방송국 사람들의 프로필이

|

공지사항 |  |

-

풍경채펜션전경(드론사진) 손님분이 찍어주신 영상..

2016.08.10

풍경채펜션전경(드론사진) 손님분이 찍어주신 영상..

2016.08.10

-

홈페이지가 리뉴얼되었습니다.. 많은 활용 부탁드..

2016.01.28

홈페이지가 리뉴얼되었습니다.. 많은 활용 부탁드..

2016.01.28

-

광고관련전화는 정중히 거절하겟습니다.

2016.01.28

광고관련전화는 정중히 거절하겟습니다.

2016.01.28

-

~~ 블로그도 동시에 운영하고 있습니다. ~~ ..

2016.01.28

~~ 블로그도 동시에 운영하고 있습니다. ~~ ..

2016.01.28

|

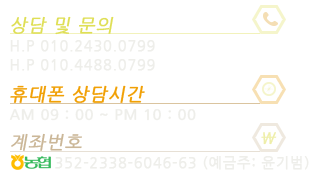

- 업체명: 울릉도풍경채펜션 | H.P 010-2430-0799 H.P 010-4488-0799 | 대표자: 윤기범

- 통신판매신고증: 제 2016-경북울릉-00002호 | 사업자등록증: 435-19-02491

- 주소: 경북 울릉군 울릉읍 저동4길 47 / 경북 울릉군 울릉읍 저동리 170-5

- Copyright © 2026 울릉도풍경채펜션 All rights reserved.

오늘 : 169

오늘 : 169 합계 : 777433

합계 : 777433